React Native的主要作用是让开发者可以使用前端React的开发框架来开发可以在多个平台运行的应用。仅仅了解前端开发可以让我们快速搭建一款简单的App,但是深入了解了React Native的底层原理,可以帮助我们更好的定位开发中遇到的问题,和从多端的角度出发解决问题。

React在浏览器运行原理

在了解React Native的原理之前我们先简单回顾一下React和浏览器的工作原理:

首先Babel将React JSX语法糖编译成React.createElement表达式即虚拟DOM节点,然后利用虚拟DOM的Diff算法,对比出需要渲染的元素交由浏览器的渲染引擎渲染,从而形成丰富的浏览器页面。那么React Native是如何将React代码展示在不同平台上呢?

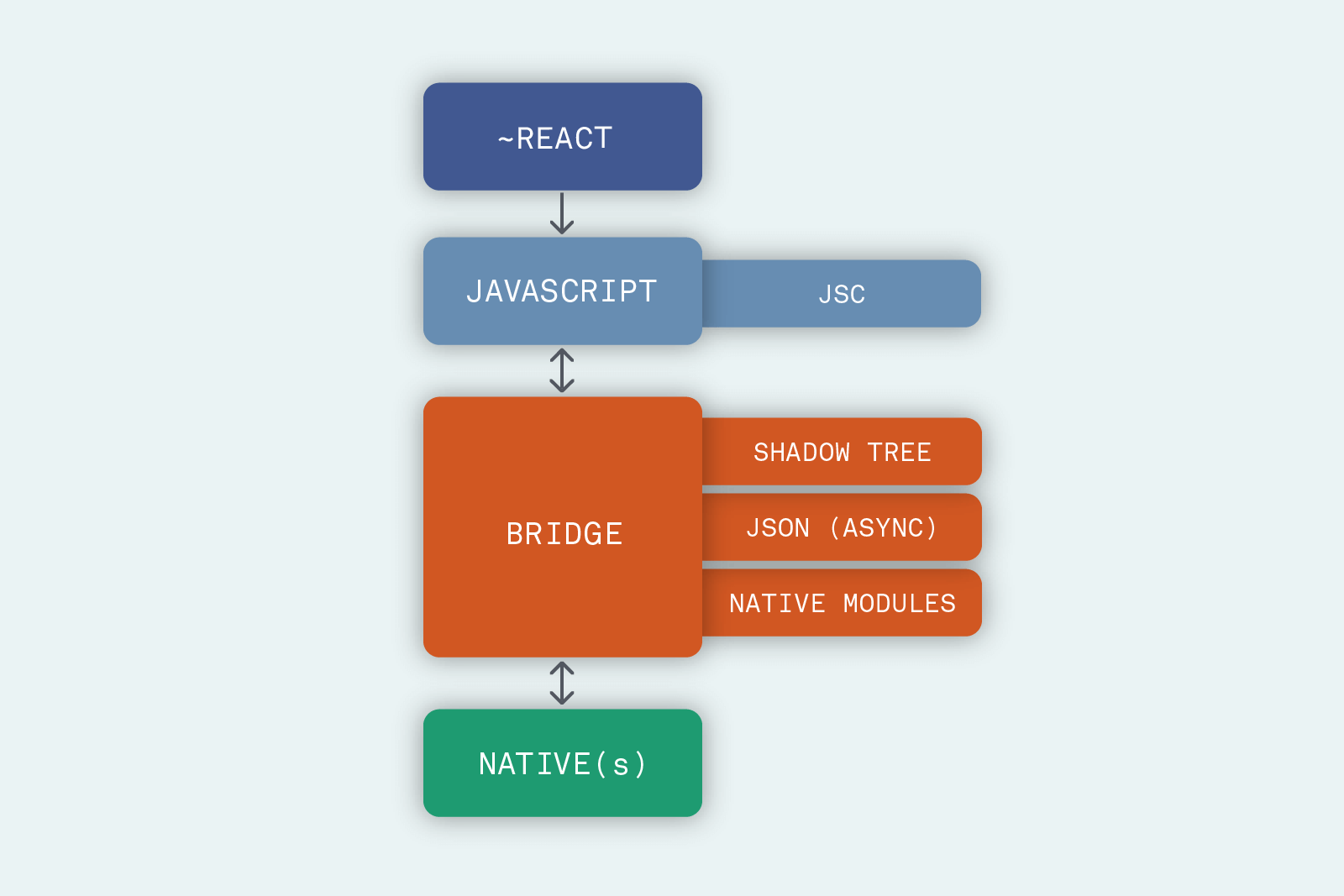

基于Bridge的架构原理

在0.59版本之前React Native使用的基于Bridge的架构方式

- 在开发阶段仍然是聚焦于React Components的开发,Babel会将代码编译成浏览器可识别的表达式,并打包成jsbundle文件存储于App设备本地或者存储于服务器(热更新机制)

- 打开App后,加载并解析jsbundle文件,在JavascriptCore中进行运行,这个地方Android和IOS的差异就是IOS原生就带有一个JavascriptCore而Android中需要重新加载,所以这也造成了Android的初始化过程会比IOS慢一些。

- 运行时需要将前端的组件渲染成Native端的视图,首先如同React中的虚拟DOM一样,在Bridge中也会构造出一个Shadow Tree,然后通过Yoga布局引擎将Flex布局转换为Native的布局,最终交由UIManager在Native端完成组件的渲染。

Bridge架构对于开发者来说很好的屏蔽了各个平台之间的差异,相对于WebView也能够提供不错的近原生操作体验。但是Javascript与Native之间的通信过度的依赖Bridge,当交互频繁或数据量很大的时候可能造成白屏或事件阻塞。而且JSON的序列化操作的效率也比较低。在Flutter的压力下,不改变意味着用户的流失,那么重构后的React Native是怎么优化的呢?

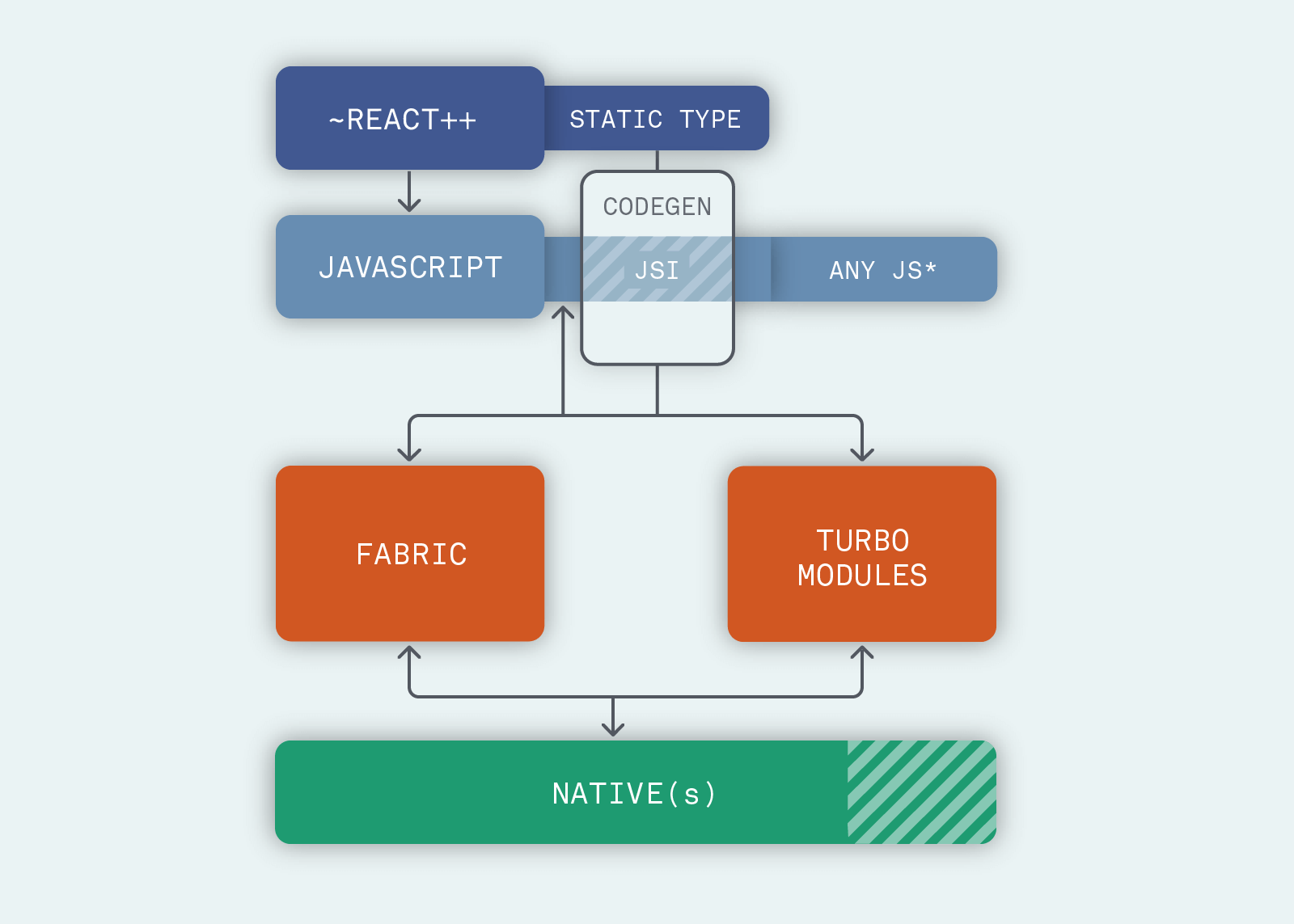

基于JSI的新架构原理

首先解释下新架构下的几个新概念

JSI(Javascript Interface):JSI的作用就是让Javascript可以持有C++对象的引用,并调用其方法,同时Native端(Android、IOS)均支持对于C++的支持。从而避免了使用Bridge对JSON的序列化与反序列化,实现了Javascript与Native端直接的通信。

JSI还屏蔽了不同浏览器引擎之间的差异,允许前端使用不同的浏览器引擎,因此Facebook针对Android 需要加载JavascriptCore的问题,研发了一个更适合Android的开源浏览器引擎Hermes。CodeGen:作为一个工具来自动化的实现Javascript和Native端的兼容性,它可以让开发者创建JS的静态类,以便Native端(Fabric和Turbo Modules)可以识别它们,并且避免每次都校验数据,将会带来更好的性能,并且减少传输数据出错的可能性。

Fabric:相当于之前的UIManager的作用,不同之处在于旧架构下Native端的渲染需要完成一系列的”跨桥“操作,即React -> Native -> Shadow Tree -> Native UI,新的架构下UIManager可以通过C++直接创建Shadow Tree大大提高了用户界面体验的速度。

TurboModules:旧架构下由于端与端之间的隔阂,运行时即便没有使用的模块也会被加载初始化,TurboModules允许Javascript代码仅在需要的时候才去加载对应的Native模块并保留对其直接的引用缩短了应用程序的启动时间。

总结一下,旧架构中Bridge为React Native JS与Native交互的性能瓶颈,那么新架构的核心改变就是避免了通过Bridge将数据从JavaScript序列化到Native。

总结

文章的内容参考了国内外一些大佬的文章,初学者理解起来可能有一些难度,如果觉得不是很好理解可以试着先跳过,待通过React Native实战之后回过来在来看这部分内容,或许能让你有更深刻的感悟。